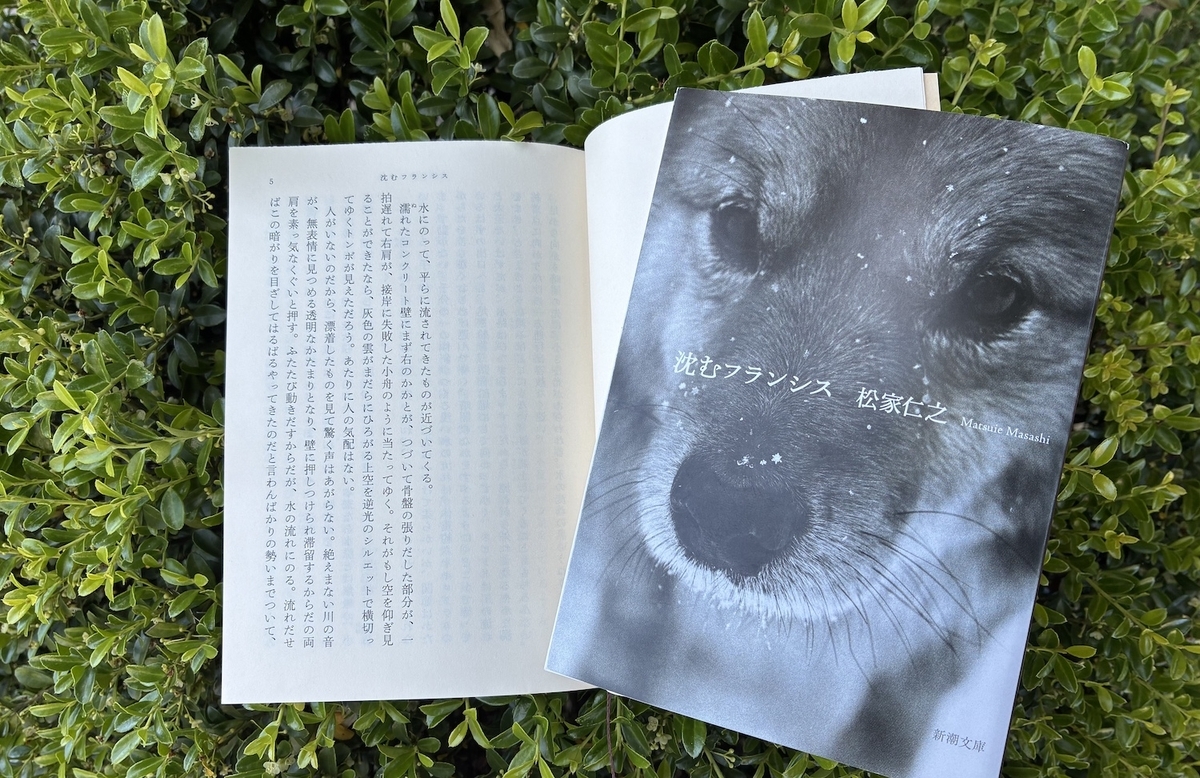

散文詩を読むように、小説「沈むフランシス」(松家仁之、新潮文庫)のページをめくりながら、わたしはずっと考えていました。この文章(文体、表現の作法、エクリチュール)の魅力は、どこから生まれてくるのだろう...。

なによりもまず、丁寧な記述です。言葉は繋がって文章になり、ときに陽射しの下の澄んだ水流のようにきらめき、うねり、飛び散って物語を先へ進めます。

ストーリーの骨格は単純。都会を捨てて北海道の田舎に移住したバツイチの女性と、小規模発電の水車を管理して暮らす中年男の恋愛小説です。ちなみに男は、妻と離婚協議中。冷めた眼で読むなら、恋愛の進行は平凡でときに強引であり、結末には分かりやすい破綻もハッピーエンドも用意されていません。

なのに、惹き込まれる。

現実はいつも些細な出来事の積み重ねです。この小説は、些細な出来事一つひとつの描写がきめ細かく、余韻を忍ばせて美しい。それは文章の、あるいは言葉の力としか言いようがありません。

盲目の老女が、運命を暗示する脇役として登場します。この脇役にもやや作為的な唐突感を覚えたのですが、作者が注ぎ込む言葉の力によって、生身の存在感を獲得しています。

味に好みがあるように、同じ文章に惹かれる人があれば、退屈に感じる人もあります。であれば、わたしに対してこの小説が刺さってきたのはどうしてなのか。まだ、自問自答しながらこれを書いています。

短いセンテンスを積み重ねる文章は、歯切れのいいテンポを生みます。形容詞、もしくは長い形容表現を最大限に削除することで、見栄えのいい衣装を脱いだ筋肉質で精悍な作品になります。北方謙三さんなんかが代表格ですね。

松家さんの文章は、むしろ反対です。形容詞というより、ある程度のボリュームを持たせた形容表現、もしくは比喩表現の豊かさが魅力の一つになっています。そうして心理の綾、交歓がせめぎ合う性の営み、あるいは北海道の自然など、些細な現実一つひとつの深みを描き出して、流れるようにつないでいきます。簡潔に済ますべきところは、簡潔な言葉で刻み。

その手際は作家としての感性、資質としか言いようがありません。他のだれかがこの文体をお手本にしても、独りよがりな駄文しかできないと思う。

一歩引いて今の小説の世界を見渡せば、売るために面白さを競う本はあふれているけれど、「沈むフランシス」のような作品はめったにありません。心に残る佳品が、また1作増えました。

amazon

amazon