喧騒と過剰。

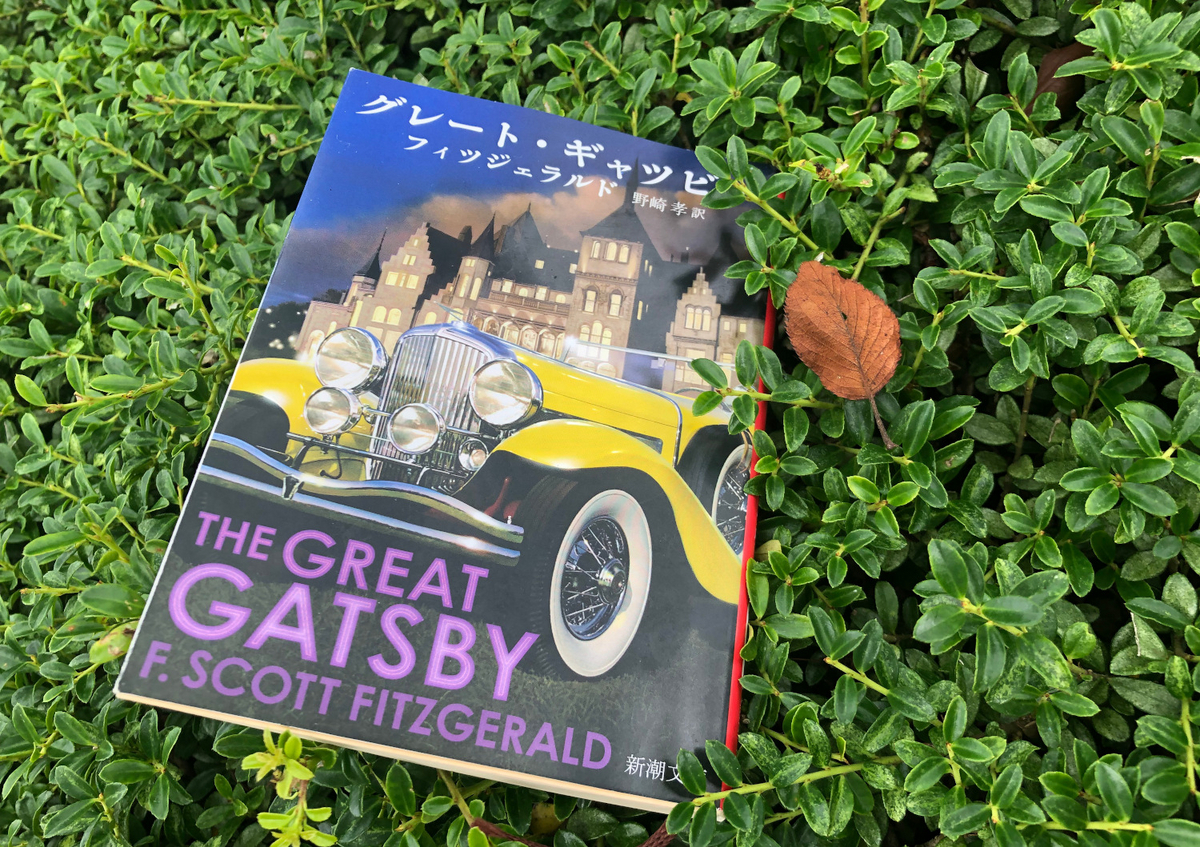

アメリカ文学を代表する作家の一人、F・スコット・フィツジェラルドの「グレート・ギャツビー」(野崎孝訳、新潮文庫)の印象を簡素に表すと、わたしは冒頭の言葉が浮かびます。第一次世界大戦が終わり、アメリカが経済的な繁栄を謳歌する1920年に出版された当時のベストセラーでした。

享楽的浪費を繰り返し、欲望を正当化するまやかしの論理がまかり通る社会。そこにうごめく人びとの喧騒が、こと細かく描かれます。唯一、語り手である<ぼく>だけが、健全な良識を備えていています。<ぼく>は澄んだ水のような作品の底流なのですが、目の前の出来事に振り回され、喧騒と過剰に覆われていて、読者にはなかなか本質が見えづらいかもしれません。

豪邸に住み、華やかなパーティーを連夜催す謎の男・ギャツビー。彼の胸中には、従軍中の留守に失った、かつての恋人が生き続けています。今は結婚しているかつての恋人を取り戻そうとして、起きる事件。このストーリー自体は純情な男のロマンスです。

でもねえ。かつての恋人、その夫、さらにギャツビーを取り巻く人びとは、お金があってもこういうふうにはなりたくないという面々ばかり。ギャツビーも、生き様がかなり胡散くさい。乱暴な言い方ですが「ああ、アメリカ」。

もしフィツジェラルドが、抑制した目線と文体で同じテーマを書き、読者の読みやすさを考慮したなら、作品は異なった魅力を獲得し、おかしな言い方ですが村上春樹風の佳品になったと思います。

村上さんがフィツジェラルドの作品を翻訳しているのは、ファンならよく知るところ。一部のアメリカ文学と村上作品には、どこか似た肌触りが感じられます。作家としてのベースにあるのは日本の先輩ではなく、ヨーロッパでなく、アメリカであることに村上さんの特徴があると思います。

「グレート・ギャツビー」はこんな冒頭で始まります。

ぼくがまだ年若く、いまよりもっと傷つきやすい心を持っていた時分に、父がある忠告を与えてくれたけど、爾来(じらい)ぼくは、その忠告を、心の中でくりかえし反芻してきた。

半世紀以上前の翻訳なので古さがありますが、少し言い回しを変えると、どことなく...。「実は、村上春樹のおじいちゃんは小説家で、昔こんな文章を書いてたんだよ」と言われたなら、「へー、なるほど」と血縁を感じたりして(感じないかw)。この小説、村上さん自身も翻訳しているはずですが、そちらは読んでいません。そしてもちろん、フィツジェラルドと村上さんはいかなる血縁関係もないですけど。

...さて、以上はお遊び。

1920年代のアメリカを生きたフィツジェラルドに、もっと「抑制した目線と文体で同じテーマを書く」という発想は、当然なかったでしょう。むしろ社会の虚飾と一体になってこれを過剰に描くほど、人間の愚かさや哀しさが、見える人には見えてくると考えたはずです。

終盤で起きる轢き逃げ死亡事故。事故に端を発した二人の死。文庫本のカバーにある紹介文には「狂おしいまでにひたむきな情熱に駆られた男の悲劇」とあります。でも読む人によっては、「異常なまでの執念に囚われた、怪しい青年富豪の自業自得」に見えるかも。

人は虚しく、哀しい。

→ 村上春樹翻訳本