わたしの住む地、9月になったとたんに涼しくなり、いや、肌寒いほどでした。夜になって、外からは激しい雨音。

「もう栗が出回っているのか」と、スーパーで栗を見かけたのが8月最後の昨日のことで、帰宅して水に浸しておきました。今日の夕方から鍋でことこと、40分ほど。熱いうちに一つひとつ皮を剥きながら(焦ってはいけません、特に渋皮は)、焼酎のお供にしました。

うん、新型コロナも地球温暖化も心配だけれど、秋はやってきた。...かな。

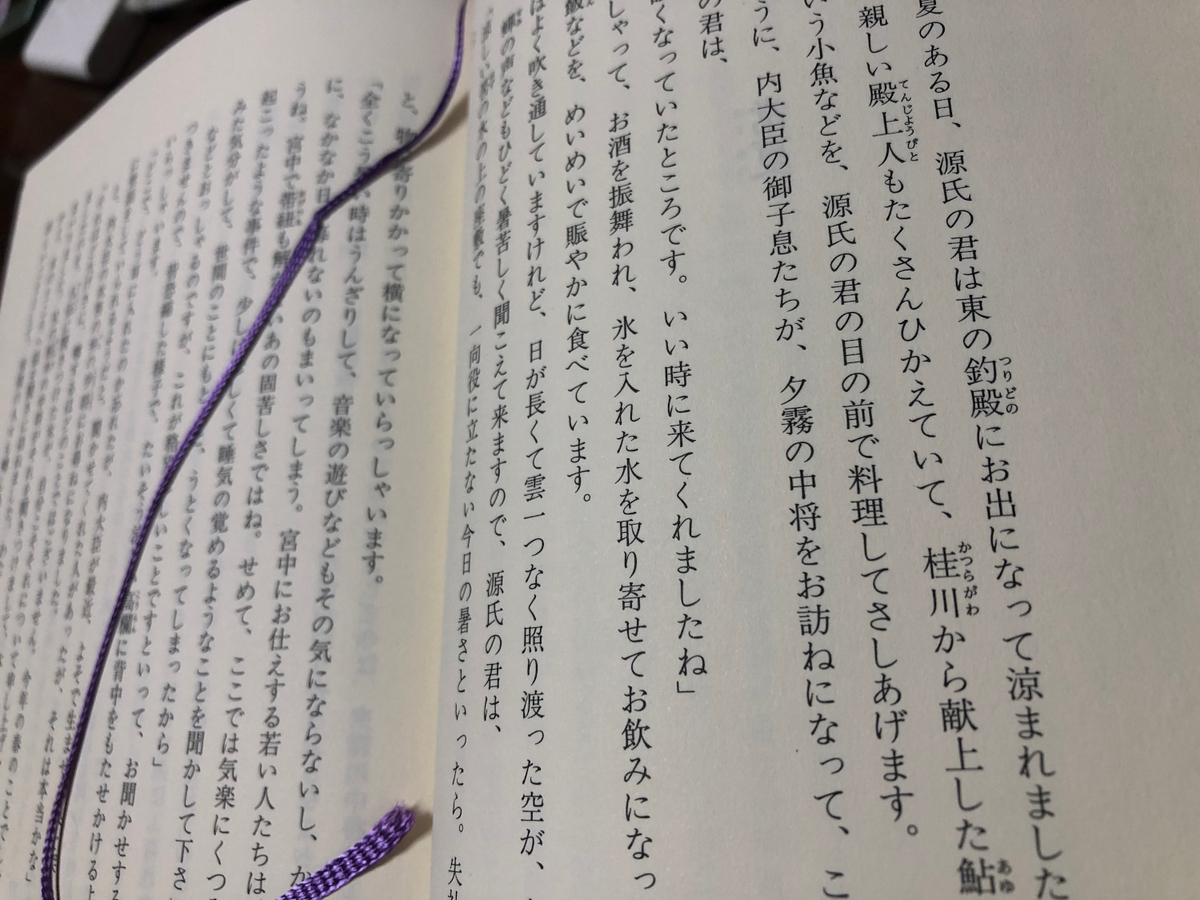

「源氏物語」54帖の、第26帖は「常夏」。

猛暑でぐったりするさなか、36歳になった光源氏は、息子の夕霧の中将らと水上にしつらえたデッキでひと時を過ごしています。

そこへ息子の友人たちが押しかけてきて、源氏の君は

お酒を振る舞われ、氷を入れた水をお取り寄せてお飲みになったり...(瀬戸内寂訳)

ん。1000年前の貴族たちも、真夏の酒の傍には、氷を浮かべたチェイサーか!。などと、どーでもいいところに感心したのは、過ぎゆく夏のわたしでした。

当時は冷凍庫なんてあるはずないから、寒い国の冬の氷を氷室で保存して京まで運び、夏にかき氷もどきも楽しんだのかなあ。なんとも優雅な平安貴族!

現代の平民として、複雑な気持ちで想像を巡らせた一節ですw。でも物語の本筋とは、ほとんど関係ありません。

「常夏」を含む物語中盤は、亡き夕顔の娘を中心にした「玉鬘十帖」とも呼ばれています。あの、美しくも儚かった夕顔の娘の時代に移っています。そして光源氏は相変わらず、若いころ夕顔を愛して、今は娘の玉鬘に心奪われているのですから、村上春樹風に言えば「やれやれ」、そして「はあ」なのですが、

作者の紫式部は読者のそんな反応は百も承知で、困った男なのですう〜と何度も繰り返しています。<したたかな>書き手です。そして源氏の君がしっぺ返しを食らうのは、実はこれから。さて

「文藝春秋」の9月号を買ってきました。新しい芥川賞、ちょっと読みたくなったので。