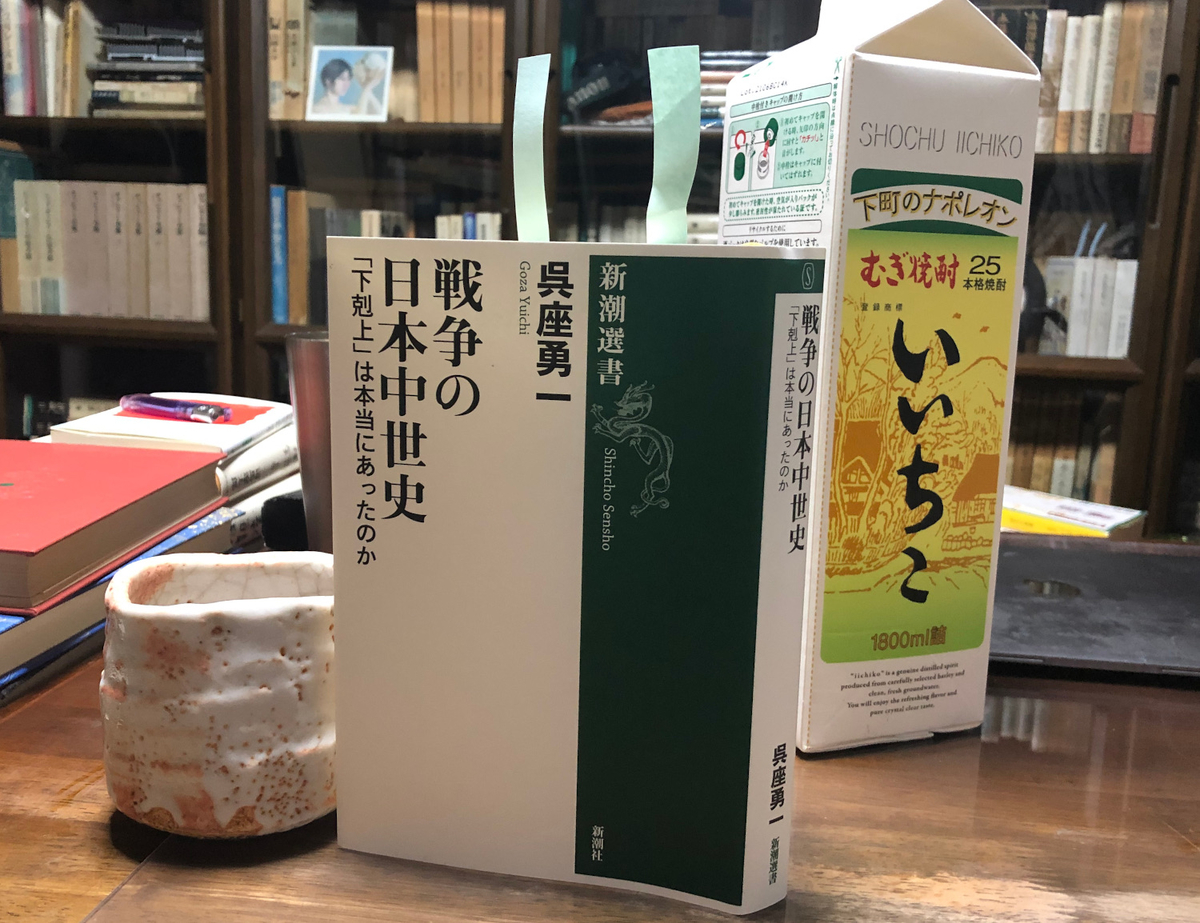

時間をかけて、少々カタい本を読んでいました。「戦争の日本中世史 『下剋上』は本当にあったのか」(呉座勇一、新潮新書)は、鎌倉時代の蒙古襲来から始まり、南北朝を経た戦国前夜まで、武士階級を軸にして日本における<中世>の実像に迫った論考です。

より正確に言えば、戦後の歴史学者たちが描き出した中世像を、若手研究者が新しい視点でバージョンアップしようとする、意欲満々の1冊。面白かった!。けれど「歴史には興味ない〜」。という方にとっては、どーでもいいと思うので、この稿はいつでもどこからでもスルーしてください。

「いざ鎌倉」の武士たちは実は平和ボケしていたーとか、武士は戦いたくなかった(死にたくなかった)ーとか、現代の普通の人が自然に頷けることを、多くの史料から説明してあります。

主君の恩義に報いるため、領地を守るために死地に赴くというのは、模範的な武士の姿として誤りではないのでしょうけれど、彼らの<内面の揺らぎ>というものを学問は無視してきたきらいがあります。いや、無視したのか?

そのとき、歴史学が提示する時代の見え方は、実際に生きていた人間の実像とズレを生じます。反模範的な武士だって、たくさんいたわけだし。むしろそっちの方が多かったのかも。

でもねー、私たちは子どものころから、エライ歴史学者のみなさんが執筆した教科書で日本史を学んできたわけです。そんな杓子定規に整理された歴史と模範的な武士像に、そこはかとないギモン、カッコよく言えば「違和感」を感じていたわたしにとって、呉座さんの視点はなんとも涼風のように思われたのでした。

以下、ちょいと小難しく相成ります。この本の記述をベースにした説明ですが、素人のわたしが乱暴なまでに簡略化& 補足するので、文責はわたしにありますw。

日本における戦後の歴史学を長く支配してきたのは、マルクス主義をルーツに持つ「唯物史観」「階級闘争史観」です。単純化すれば、貧しいものが富めるものを打ち破って新しい時代を切り拓く(下剋上、現代的にいうなら「革命」)という原理で、これを基本にあらゆる事柄を解釈してきました。

もしかすると、天皇制を軸に戦争へ突入した過去への反省から、反対方向へ向かおうとした歴史学者たちの心理反応があったのかもしれません。

本書の論考は徹底的に「階級闘争史観」を疑ってかかり、史料に基づいた新しい人間像や時代の見え方を提示してあります。

ただし、「階級闘争史観」で歴史を解釈した専門家たちだって、史料をベースにしていたことに変わりありません。要は、同じ史料をどんなふうに読んで解釈するかという視点の違いです。

呉座さん自身、あとがきにこう記しています。

意図的に「階級闘争史観」的な見方を排除しているという意味では、むしろ本書は非常に偏っている。本書での議論は一種の思考実験であり、「階級闘争史観」を全否定するつもりはない。

白か黒しかない二元論は楽ですが、「楽して真実には迫れない」という当然のことが当然のように記してあるわけで、ふむふむ。だよねー。

さて、ここまでお読みいただいた方はかなりの歴史好きか、さもなければかなり酔狂なお方でしょう。

呉座さんには「応仁の乱」(中公新書)というベストセラーがあります。実はわたし、この300ページ弱の新書を読もうとして途中で挫折した苦い経験があります。応仁の乱が転換期における大きな意味を持っていることは知っていても、なんとも地味だし、たくさん出てくる固有名詞が長くて複雑で、流れを把握しきれなくなったのです。

この歳になってつらい思いをするのは、健康に悪い!

その点「戦争の日本中世史」は、北方謙三さんらの小説群で足利尊氏をはじめ多くの武将や公家についてのイメージがあったので、楽しめました。小説家の人間造形は、細かく史実を踏まえて性格決定しているんだなーと、感心したり。

....にしても、ちと疲れた。