死を語るとは、いのちを語ること。

かつて医師や看護師、患者のみなさんから聞いた多くの言葉、その核心を要約すればこのようになります。長く取材者としてキャリアをつないできたわたしは、二度、がんと終末期医療をテーマにしました。

最初は1980年代終盤で、患者にはがんを告知しないのが普通でした。ホスピスという言葉も一般的でなかった時期に、数少ない実例だった淀川キリスト教病院ホスピスや、千葉の国立松戸病院緩和ケア病棟へ、ガチガチに緊張しながら足を向けました。

二度目はその20年後。すでに告知は当たり前で、全国47都道府県に緩和ケア病棟が整備されていました。化学療法その他の進歩に目を見張ると同時に、医療が有効な武器を手にするほど、逆にがん制圧の難しさが浮かび上がる現実を目の当たりにしました。

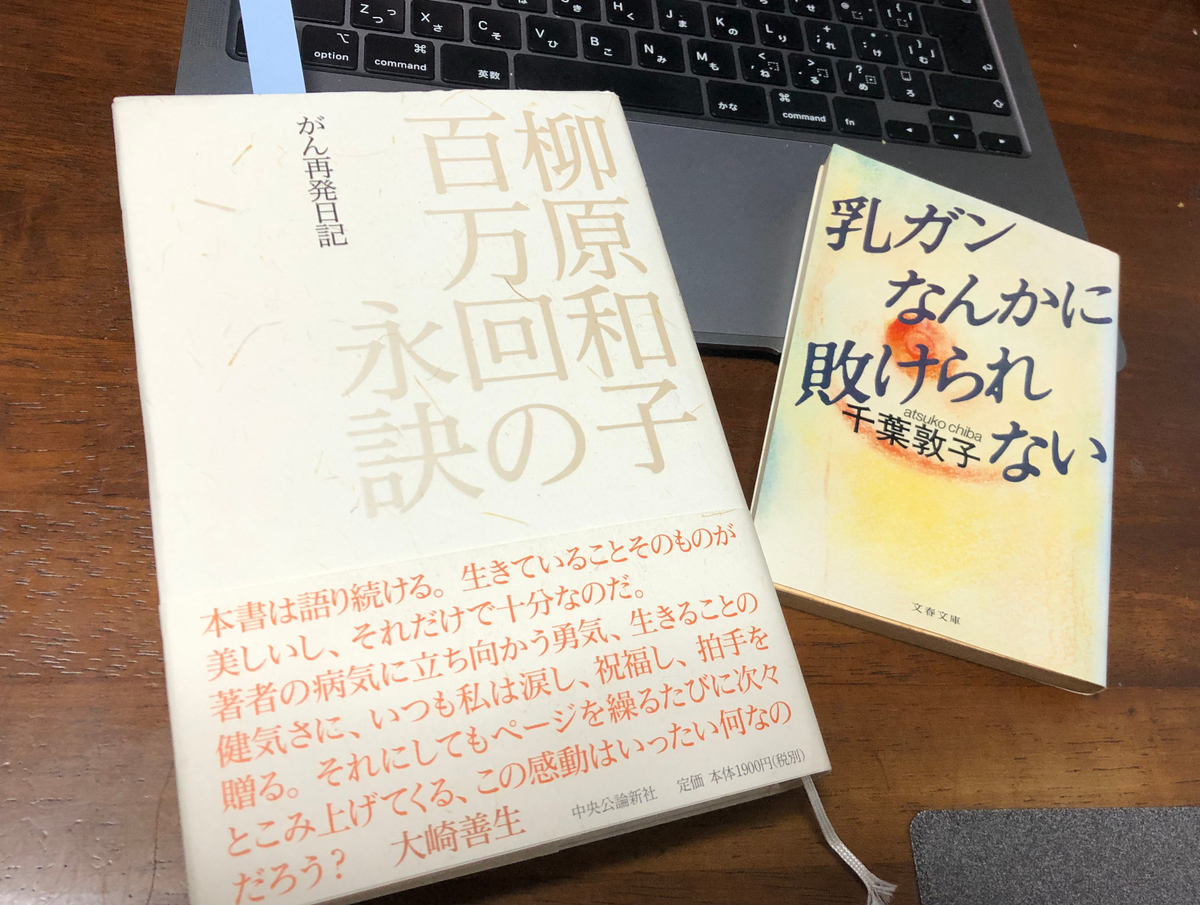

「百万回の永訣 がん再発日記」(柳原和子、中央公論新社)は、2004年から翌年にかけて雑誌「中央公論」に連載された闘病記です。タイトルにあるように、柳原さんは97年に卵管がんから生還しましたが、03年に再発。しかも、再発発見時は肝臓に深刻な遠隔転移があり、医師から「余命半年」と宣言されました。

雑誌連載は、再発がんとの闘いとシンクロします。フリーランスのライターだった柳原さんは、自らの体験を書くことで原稿料を稼ぎ、治療費に当てるという綱渡りでもありました。

再発の衝撃、絶望、希望。安易な希望は、より深い絶望に変わるのではないかという怖れ。日々の生活を克明に綴る視線には、自らを取材対象にしたジャーナリストの姿があります。

同じ女性ジャーナリストの闘病記であれば、千葉敦子さんの「乳ガンなんかに敗けられない」(文春文庫)などの仕事が思い浮かびます。千葉さんはアメリカに渡り、死の直前まで日本の新聞にがんとの闘いを連載しました。

千葉さんが<闘士>のイメージだとすれば、柳原さんは弱さを隠さない一人の<人>としての自分を提示しています。

「死の受容」という言葉があります。精神科医、キューブラ・ロスの古典的な名著『死ぬ瞬間』に出てくる報告で、人は死の病を告知されたとき、怒りや絶望などをへて、最後は運命を受け入れる「死の受容」にいたるというストーリーです。

とても心惹かれる論ではありますが、「本当にそんなきれいごとで済むだろうか」という思いを、わたしは持ち続けてきました。

柳原さんはこんなふうに書きます。

細胞のひとつひとつが今日も生存を渇望している。

生き物の本能、である。

肉体が衰弱すれば生存への欲求もいずれは従わざるをえない。痛みや苦痛は頭のところに巣くう生存への欲までを消滅させていく。逆に考えれば、死の受容をうながす唯一の手立ては痛みと苦痛、衰弱、とも考えられる。

そんな率直な分析を読み進めながら、思いました。かっこいい、悪いではない。もがき、苦しむ姿そのものが生きて在るということであり、泣きながらがんに立ち向かい行動するその勇気は美しい。

もちろん柳原さんのがん医療に関する広くて深い知識、行動力は、一般患者と決定的に違います。しかし、完治不可能ながんに対しては、そもそもどんな患者も、一流の専門医も、唯一の正解というものを持ち得ません。人それぞれの<姿>が平等に立ち現れてくる、いのちの現場なのだと思います。

柳原さんは1950年生まれ。カンボジア難民など世界各地に飛んでノンフィクションを書き、「がん患者学」などの著作もあります。「余命半年」と告げられた03年の体験から本書は生まれました。闘病は一度、奇跡をもたらしますが、08年に死去。

わたしは母を自宅で、父を緩和ケア病棟で看取りました。しかし未だ、死に対して確固たる覚悟を持てません。...当たり前じゃないの。最後までグズグズ醜態を晒したっていいんだよ。この本から、そんな励ましをもらった気がします。