これを書いたのは作家として誠実な人なんだろうなあ。おいおい、作品に対して不誠実な作家などいるのかーと問われると困るのですが、それ以外に的確な言い方が思いつかないのです。小説としてしっかり組み上げた構成、史実への視線、作中に折り込まれている「遊び」にさえ、書き手の誠実さが漂っている気がします。おかしな感想ですが、「熱源」(川越宗一、文藝春秋)を読んで再びそう感じたのです。

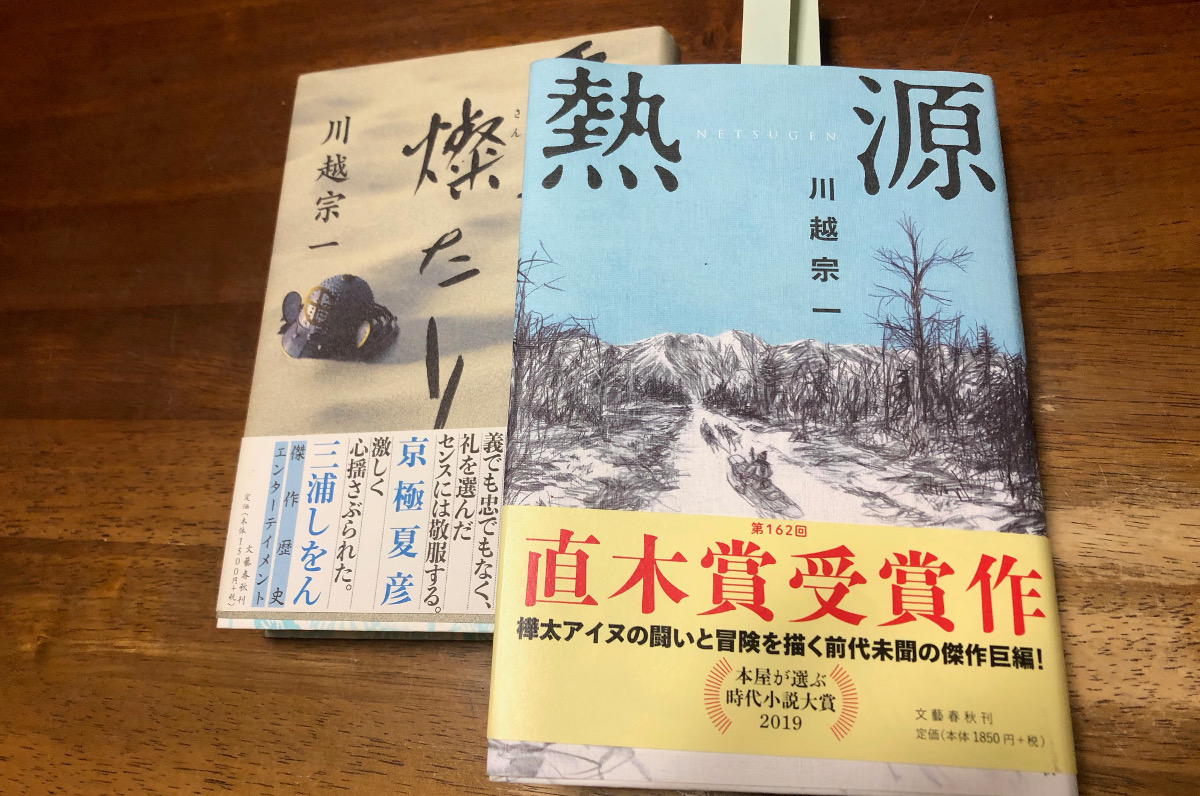

「再び」というのはたまたま昨年、川越さんのデビュー作「天地に燦たり」(松本清張賞受賞作)を読んでいて、スケールの大きさと、筆致の清潔感に漂う生真面目さが印象に残ったからです。「熱源」は2作目にして、今年上半期の直木賞受賞作。滅びゆくアイヌの人々を軸に、時空の大きなスケール感を持った作品です。

作品が展開するのは明治14年から、昭和20年8月の太平洋戦争終戦直後まで。和人から「土人」と蔑みを受け、「文明化」を迫られて滅びゆく樺太アイヌの群像が第一の縦軸です。

ロシアか日本か、支配に揺れ続けるアイヌに故国はありません。そもそも近代国家というかたちでの「国」というものを、アイヌは必要としていませんでした。

これに交錯するもう一つの軸は、政治犯として流刑地・樺太に生きるポーランド人の青年。ポーランドもまた強大なロシアに支配されて、国としての姿を失いました。

日露戦争、ロシア革命、北方領土へのソ連軍進攻と、故国を持たない彼らは歴史の大波に翻弄されます。舞台も樺太(サハリン)、東京、サンクトペテルブルク、ウラジオストク、さらに南極まで広がります。

アイヌのヤヨマネクフ、シシラトカを初め、登場するのはほぼ実在した人々であり、関係文献を読み込んで史実を踏まえています。金田一京助や幸田露伴、大隈重信らもなかなか味のある人物に描かれていて、なぜか読んでにんまりとしてしまいました。

作中から、アイヌの大人と子の会話を拾ってみます。ロシアやニッポンが勝手にやってきて、島で行っていることについて。彼ら文明人とやらは...

「目に見える全てについて、それが誰のものかを決めないと気が済まないらしい」

近代国家の価値観と競争の本質を、素朴に、しかし見事に断罪しています。子どもはこう問い返します。僕にはあなたが見えているから、するとあなたも誰かのものになるの?

「人(アイヌ)は、自分のほかの誰のものでもないんだ」

さて、作品は原稿用紙800枚を超える大作ですが、わがままな一読者はふとこう考えました。このスケール感なら、もし単行本で上中下の3部作、2,400枚に仕上げてあったらどんな世界になっただろう。主要人物の人間物語をさらに掘り下げて。いえ、いえ、もちろん身勝手な空想です。