細部の描写や比喩の感性、文章のリズムがいい。さらさらと小川を流れる、透明な水のような味わいです。一方で細部を積み上げた「作品」として全体を見ると、かなりツッコミどころがあるかな。「食堂かたつむり」(小川糸、ポプラ文庫)は失恋して声を失った女性が、故郷で小さな食堂を始める再生の物語です。

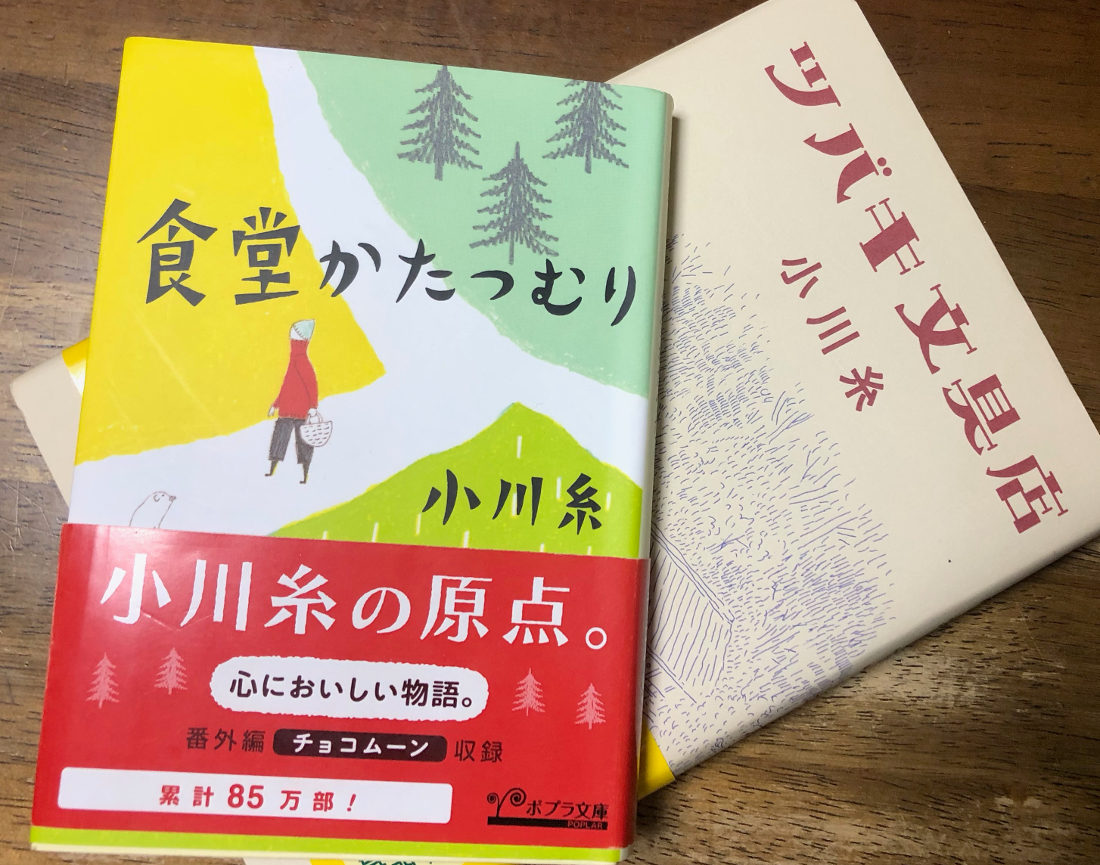

小説と言うより大人の童話なのだと頭を切り替えれば、ほっこり心温まる物語として受け止められます。輝きと、磨く前のごつごつした原石が同居する小川さんのデビュー作。作家として、ここを出発点に「ツバキ文具店」に繋がるのですね。

主人公の料理へのこだわり、心を込めて作られた料理で、救われる人たち。作品の魅力になっている一つは、主人公・倫子が作る様々な食べ物。レシピは単に「作り方」ではなくて、一品一品が創作なのだと教えてくれます。

素材にはそれぞれの旬と地域性があり、同じ食材一つ一つに個性があり、そんな素材を複数組み合わせて、これまた多彩なオリーブオイルから「これ」を選び、味を整える塩を選び...。それが料理の醍醐味であり、奥深さなのでしょう。一皿は再生産できるものではなく、その時、その地だけでの1回限りの創造物。

実際には、食べて、料理人の思考と思い入れの結実を受け止めてくれる人はまずいなくて、そこが悲しいところですが、なに、料理に限らず創造的活動とはすべからくそんなものです。ところがフィクションの中では、しっかりそれが機能するところにカタルシスがあるんですね。

あっ、話が脱線気味。

この作品のサイドストーリーは、母と娘の物語です。死の間際になって、死後に、明らかになる母の実像。最初に「童話なのだと頭を切り替えれば」と書きました。おかんの個性と娘、なかなか感動的です。

最後に少しだけツッコミ。おかんの話、具合よくちょっと作りすぎかなあ...。その他一人ひとりに、もう少しだけドロドロしたリアル感があれば...。童話なら違和感ないけど。そして、あのブタちゃん。グリムの「本当は残酷」童話みたいで、末期が哀れすぎる。ペットと暮らすわたしとしては、どんな状況であろうと、料理よりそばにいる生き物の温かさが大切なんだけど。

実は迷ったけれど、やはり魅力の方が勝ったので、この稿を書くことにしました。