小学生の男の子は、わりと様々な<○○少年>時代を過ごすものです。わたしに関して言えば、夏休みの<昆虫採集少年>だったり、放課後の<野球少年>だったり。少し珍しいと思うのは、一時期<発掘少年>だったことでしょうか。

自転車で10数分で行ける丘陵地に、縄文から古墳時代にかけての遺跡がありました。遺跡と言っても、ごく一部は学術調査もされたようですが、その後特に保全されることもなく畑や荒地が広がるただの丘でした。

シャベルでちょっと掘れば、土器の破片が普通に出てくるのです。運がよければ石器も出てくる。子供たちはそこで、「だれが一番大きなかけら(土器の)を掘り出すか」を競いました。

ある日の夕暮れ、わたしはかなり大きい弥生式土器の破片を掘り出しました。泥をぬぐい、指でなぞった瞬間、不思議な感動が子供のわたしに襲いかかりました。この土器を、ここに暮らしていた誰かが同じように触れ、使い、日々生きていたのだという実感。手の中の感触を通路にして、小学生は2000年前の日常に生々しくタイムスリップしたのです。

わたしの<歴史>への興味の原体験は、間違いなくあの夕暮れにあります。人が生きて死んで、また生きて死んで時代が積み重なるという当たり前の事実が、皮膚感覚として自分の中にセットされました。

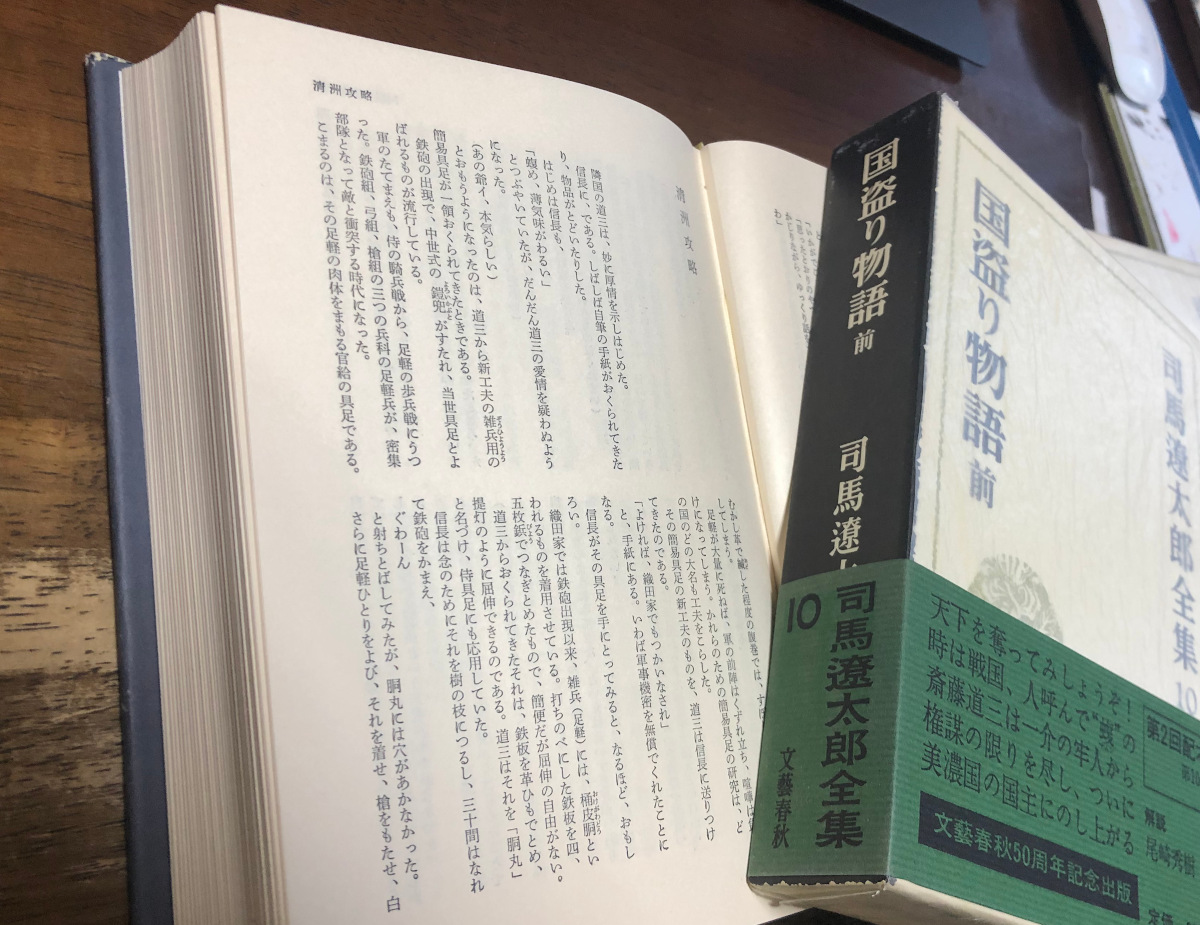

あー、前振り長すぎ! でした。「国盗り物語」(司馬遼太郎、文藝春秋=格安で落札したばら売り全集の古本。前、後編2冊。現在は新潮文庫4分冊であり)は、わたしが掘り起こした弥生時代から千数百年後、現代を起点にするなら400数十年前の戦国時代を舞台にした小説です。

前、後編の二部構成。様々な武将の視点で構成する群像劇で、前編は下克上で美濃の支配者に成り上がった斎藤道三が主役を努めます。中世社会と経済制度を打ち壊し、近世に移行する過渡期が戦国時代ですが、その先駆者としての道三が生き生きと描かれます。

「楽市」「楽座」は、現代の言葉に言い替えれば規制撤廃の自由経済政策。教科書では信長の実績として出てきますが、実は信長の義父だった道三がまず美濃で断行した社会革命でした。引き継いで支配地に広めたのが信長。

後編の主役は、全集本でも「国盗り物語 後編 織田信長」となっているのですが、いやいや読んでみれば、後編の主役はどう読んでも本能寺で信長を討った明智光秀だろう!。司馬さんの小説家としてのエネルギーは、天才にして魔王・信長より、天才にして繊細な人・光秀に注がれています。

歴史小説としては既に古典のような作品ですが、その後、歴史学の分野では新たな史料発見や学説が出て、特に道三に関しては司馬さんが土台にした当時の知見とは相違もあるようです。

ただ、人間像を彫刻する鋭さは少しも古びていないと思います。