新型コロナウイルスのパンデミックは、人びとの生活を一変させました。自粛、リモートワークなど、さまざまな言葉で新しい日常を切り取ることができますが、一つの言葉の背後には異なる事情を抱えた千差万別の暮らしと人生があります。

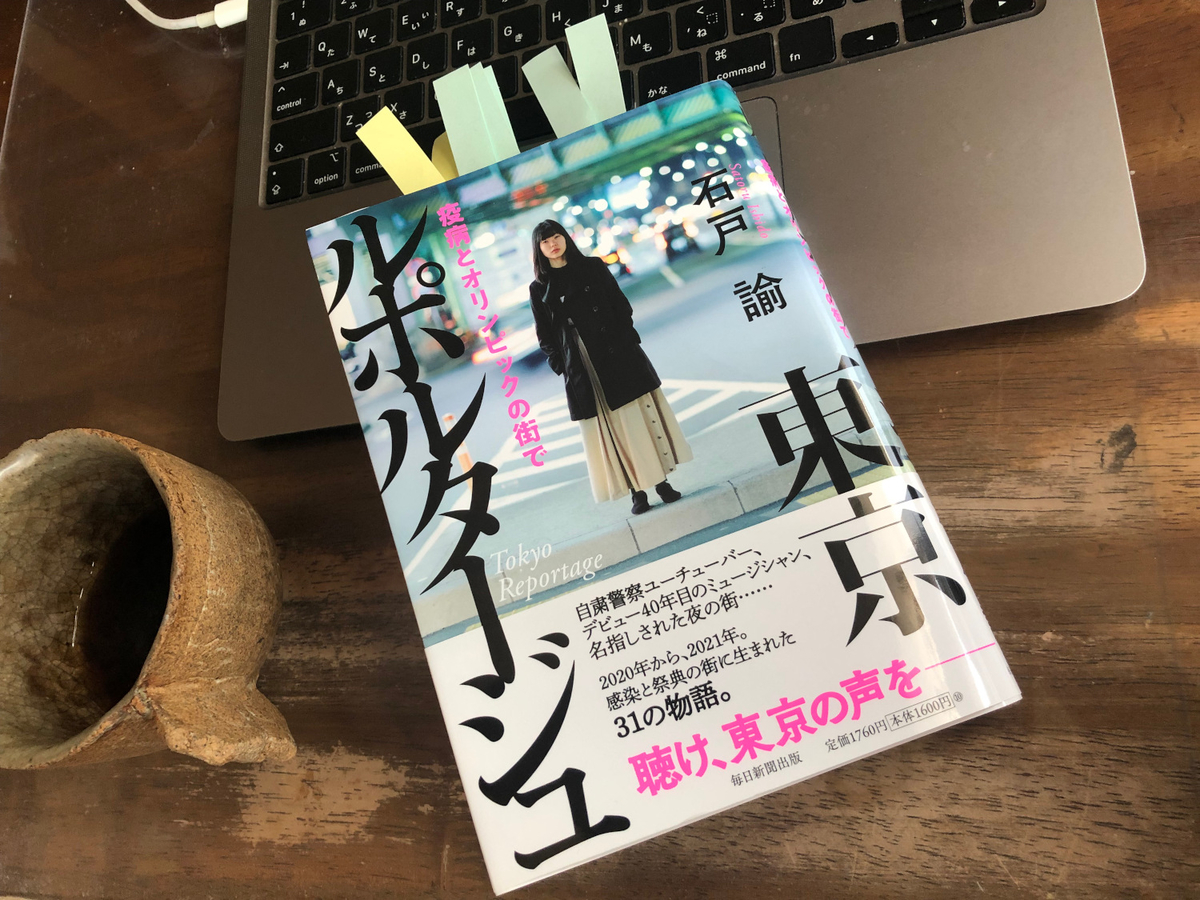

「東京ルポルタージュ 疾病とオリンピックの街で」(石戸諭=いしど・さとる=、毎日新聞社)はコロナ禍が始まった2020年から、賛否両論を経て開催された東京五輪・パラリンピックが終わった2021年秋まで、性別も仕事も年齢も異なる31人を訪ね、彼ら彼女らの「現在」を記録したルポルタージュです。

新型コロナをめぐってこれまで、政治的な発言、専門家たちの意見や警告、そしてネット上には誹謗中傷も含めたおびただしい匿名の言葉が溢れてきました。この間マスク不足、緊急事態宣言、ワクチン、東京都知事選、五輪、医療崩壊....など、言論が向かう課題も次から次へと立ち現れて尽きることがありません。

しかし、長期にわたる言葉の大洪水の中で、置き去りになった観があるのは「わたしはこうして日々を積み重ねている」という、個々の実像を掘り下げたレポートでした。

東日本大震災では発生直後から被災者の姿を追うことが報道の大きな柱でした。なぜ疾病という自然災害(患者だけでなくだれもが被災者)においては個の姿が遠のいたのか。理由を探すのは簡単そうで簡単ではない、興味深いテーマだと思いますが、ここでは深入りしません。

筆者の石戸さんは1984年生まれ。毎日新聞記者を経て、現在はフリーランスのノンフィクションライターです。登場する人びとはさまざま。

仕事が激減したフォトグラファー。老舗書店の女性店主。一流の靴職人を目指して上京し、丸の内で靴磨きをする青年。合格したのにオンライン授業ばかりの東大生。風俗で働く女性...。

一時、感染源として悪の根源のように言われた<夜の街>の住人たちも複数、出てきます。石戸さんは彼らと話し、こう書きます。もし新宿歌舞伎町を封鎖していたら....

この街にたどり着かざるをえなかった人々はどうなってしまうのか。社会の中で居場所を失うリスクを抱えてしまう。より強い言い方をすれば、少なくないメディアは目先の感染症対策ばかりを見て、生きている人間が見えていなかった。

また

この社会に生きる多くの人にとって「夜の街」は遠い存在であり、だからこそ安心して石を投げ付けられる存在になる。

日常性を奪われた社会では、自分が正しいと思った時、投げた石の向こうに悪だけを見て、しばしば生身の人がいることに気づこうとしません。

「夜の街」だけでなく、冷静に振り返れば同じような負の集団心理とでも言うべき現象が、あちこちで起きていたことに気づきます。何しろ感染拡大のごく初期には、患者を受け入れた病院と関係者、その家族にさえ、差別的ともいえる異様な警戒感が周囲から向けられたほどですから。

感染者、死者のような数字は放っておいても公的記録として残ります。記録に残らない大切なことを伝えるのが、ジャーナリズムの仕事でしょう。

さて、コロナ禍さ中の2020年6月13日に、夢を叶えてイタリア料理店を開いた青年は、漫画が好きで、とりわけ腕のいいシェフというわけでもありません。オープンに向けて思い描いていた青写真は、コロナ蔓延で全て白紙。開店前の勉強にと、食べに行く予定だった店がひっそり閉じていたりもしました。

でも今さら、やめますとは言えない...。普通の青年は突っ走って店を持ち、普通にこう話します。

「今は『この店に行きたい』って思ってもらえる店になること。これが目標です(中略)二度目の緊急事態宣言で営業も8時閉店になって、夜は激減です。でも、こうやってランチを食べに来てくれる人はいます。その人たちが食べに来たいと思ってくれたらいい。そう思っています」

彼が話したのは、特に目新しさはない言葉。でも読みながら、がんばれよと、小さく心につぶやいたのでした。