島に一軒だけある本屋さんの偏屈な店主(まだアラフォー)。お好みでない本は....ポストモダン、最終戦争後の世界という設定、死者の独白、あるいはマジック・リアリズム。才気走った定石的な趣向....などなど。

文学の研究者だった妻と始めた小さな本屋ですが、突然の事故で妻を失い、店舗2階の屋根裏部屋で閉店後は冷凍食品と酒で生きています。鍵をかけずに外出した雪の夜、店に2歳の女の子の捨て子が....。

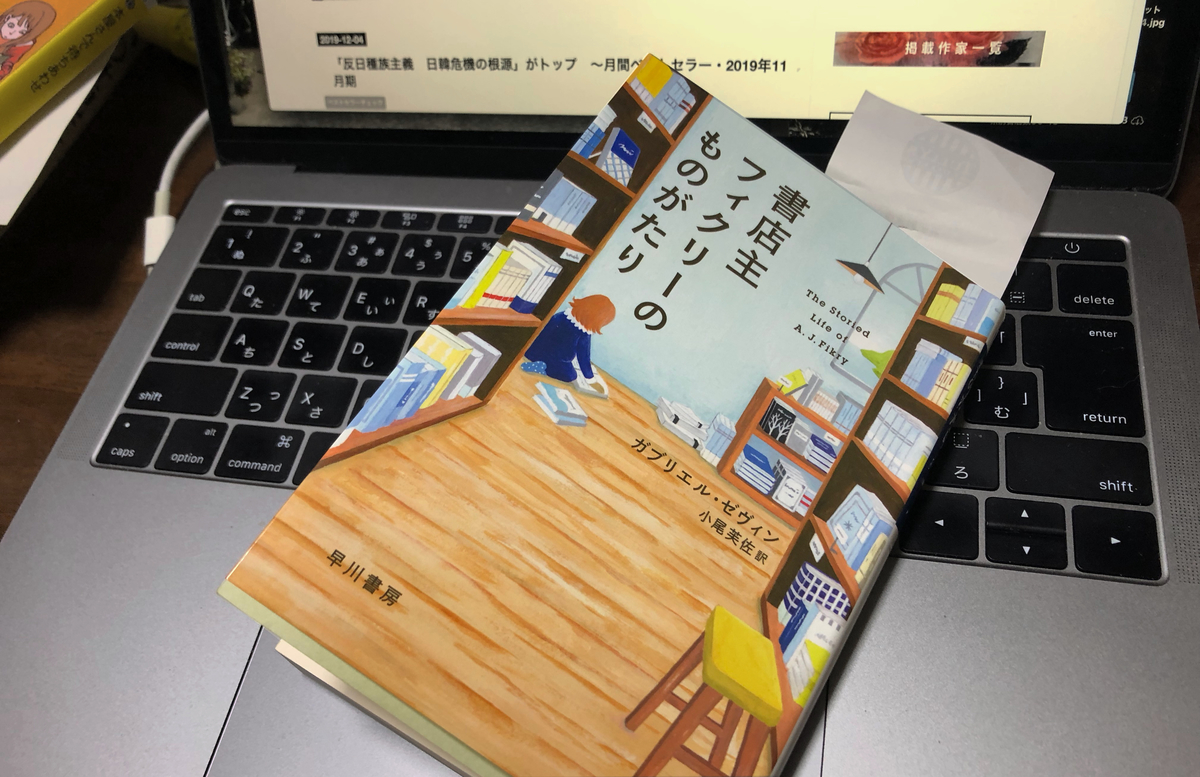

「書店主フィクリーのものがたり」(ガブリエル・ゼヴィン、早川書房)は、物語としては絶妙のシチュエーションで冒頭が進み、特に本好き人間はそそられますw。彼は警察や行政機関と話をつけ、しかるべき手続きを行い、女の子を育て始めます。

久しぶりにアメリカの小説を読んで、アメリカだなあ(いい意味での)としみじみ思いました。アメリカの小説がアメリカ的であるのは、しごく当たり前なんですが。作品の空気感というか、人や事物の描き方というか。最初はそのテンポにややとまどいましたが、慣れてくるとこれが心地いい。

何度か死という悲劇も出てきますが、ベタベタしていない。悲しみについて立ち止まり、何百文字も費やすような愚は犯しません。涙の量や重々しい仕草と、悲しみの深さは比例しませんから。アメリカ的と書きましたが、わたしはふと村上春樹さんのタッチを思い出しました。そういえば村上さん、アメリカ文学の造詣も深かったな。

わたしが「うーん」と、唸りはしませんが、立ち止まったのがさらりと流された2カ所のセックス(最近の日本の言葉でいえばエッチ・H)に関する部分。

<その1>偏屈な店主が勧められてしぶしぶ、元アスリートの女性とデート、というか日本風に表現すればお見合いをします。もちろん、話が噛み合うわけもありません。二人は食事の後、噛み合わないことを確認するかのように「スポーツのようなセックス」をして、その後二度と会いません。

<その2>店主の後見人のような警察署長・ランビアーズは、店主の義姉で未亡人のイズメイにデートを申し込みます。イズメイの方は、スマートとは程遠い警察署長とのデートに乗り気ではありませんが、一緒に食事をします。その後

「もうほんとに長いことセックスはしてないの」とイズメイは、家に帰る途中の車の中でいう。

「なるほど」とランビアーズはいう。

「セックスはしてみるべきだと思うの」イズメイは明言する。「あなたがお望みならだけど」

出てくるのはかなり後半ですが、年配の2人はさらにこの後、物語で非常に重要な役割を担います。

こういうストレートなセックスのとらえ方は、心理的なリアルはありますが、リアルにおけるリアルはどうなんだろう?。セックスは人と人が交わす重要な会話ですが、「言葉の会話」と「体の会話」の間にある敷居の高さが、わたしの感覚とは違う! と思いました。いや、これは小説なんだから...と流せばいいのかもしれませんが。

おお、作品のテーマとはかけ離れたところに脱線してしまいました。締めくらいは本筋についてまっとうにw。単純な癒しの物語にとどまらず、周到に用意されたストーリーが入り組んだおすすめです。