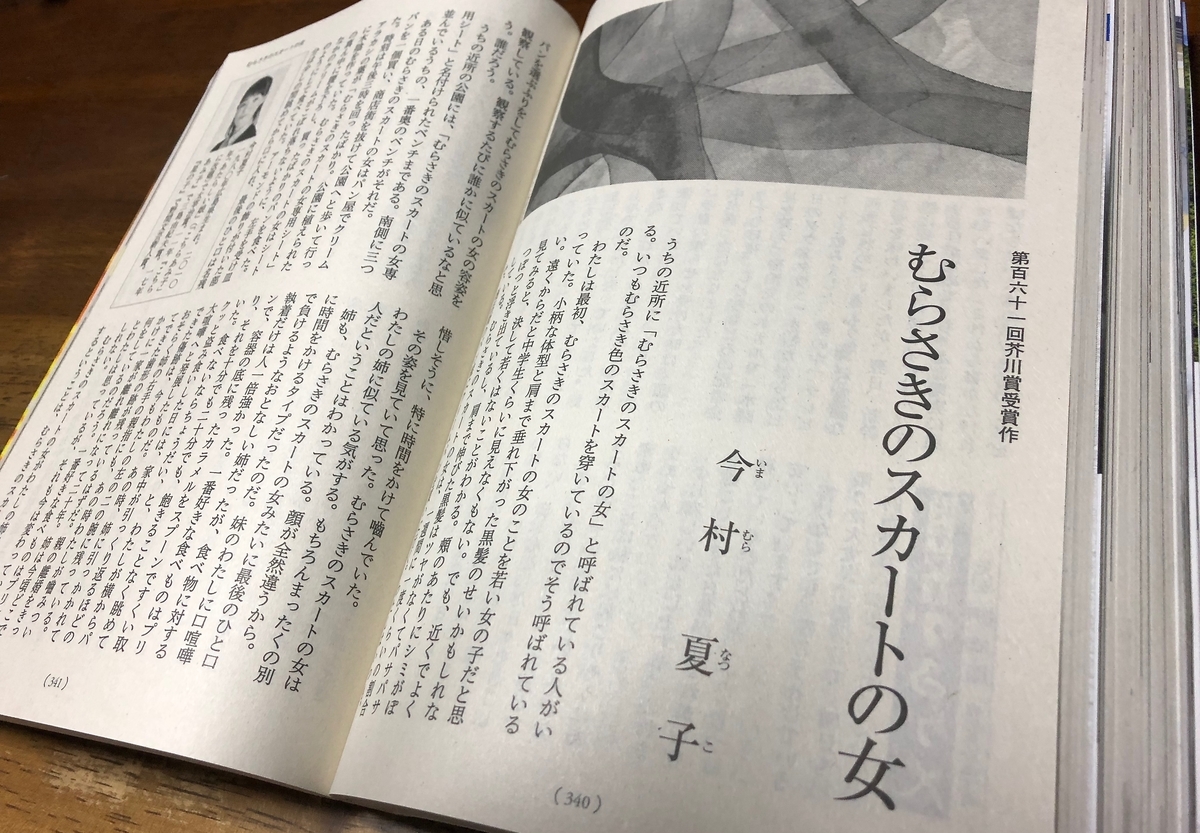

優れて斬新な世界をかたちにして、わたしたちに見せてくれるのは、この20年ほど圧倒的に女性作家が多いと思います。なぜなのかと、最新の芥川賞受賞作である「むらさきのスカートの女」(今村夏子、朝日新聞出版)を読んで考えてしまいました。

むらさきのスカートの女は週に1回くらい、商店街のパン屋でクリームパンを買い、公園の指定席になっているベンチで食べます。リアルで細かい描写。

なかのクリームがこぼれ落ちないように、左手を受け皿のようにして食べていた。アーモンドの飾りが付いた部分は少しの間眺めてから口に入れ、最後のひと口は名残惜しそうに、特に時間をかけて噛んでいた。

食べるという行為を見つめ、むらさきのスカートの女について様々な想像と解釈を巡らすわたし。ストーカーのように生活を観察し続け、友達になりたいと切望するわたしは「黄色いカーディガンの女」。わたしの語りによって、読者は少し奇妙なわたしの世界へ取り込まれていきます。

鏡は忠実に左右反転してリアルを映し出しますが、(今村さんの)小説という鏡は忠実でありながら、根本のどこかが致命的に歪んだ世界です。その歪みが、リアルの裂け目に現れる底知れなさに繋がります。

2人はやがて同じホテルの客室清掃員として同僚になります。驚くべきことに、薄汚かったむらさきのスカートの女は、女らしくなり、上司と不倫までし、本物のストーカーになってしまいます。

「わたし」の視線は時に、見えるはずのない細部まで気づかれることなく見ていて、論理的には小説の構造として破綻しています。だって、人の「わたし」が、神の視点を持つわけですから。

しかし、これを破綻させない結末が用意されています。その結末から、何を考えるか。人というものの脆弱さか、恐ろしさか、昏い空間に投げ出されたような皮膚感覚か。読後の広がりを、読み手に託す力はなかなかのものだと思いました。

さて、少しだけ冒頭の、なぜ女性作家ばかりなのかに戻ります。個人的には川上弘美さんがデビューしたとき驚きました。論理的思考はもう行き詰まって、次は女性の感性によるフロンティア開拓の時代なのかと。考えてみれば、川端康成などは中性的な感性で作品を構築した文豪のような気も。まあ、乱暴な独断ですが。