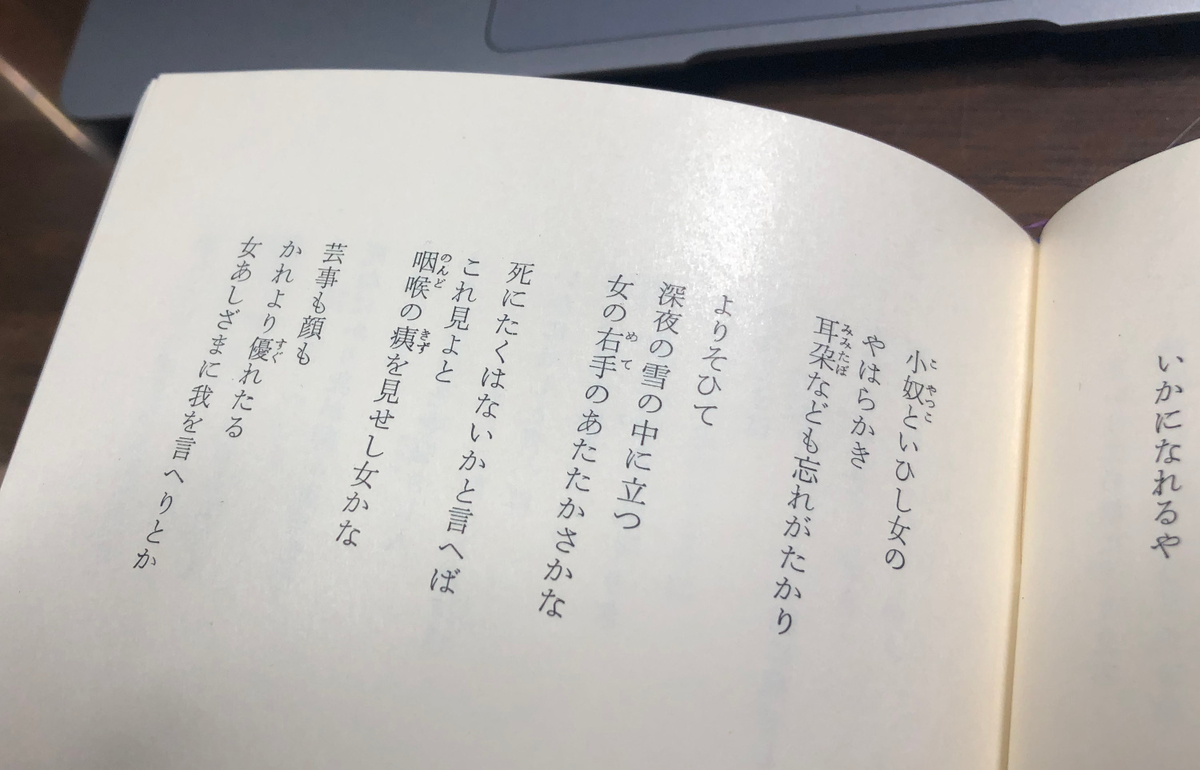

死にたくはないかと言へば

これ見よと

咽喉の痍(きず)を見せし女かな

積読本の拾い読み。その面白さは、例えばこんな短歌と出会えることです。なんとも大人の世界。これを名品とは言わないけれど、ちくりと刺さったりして(わたしだけ?)。

ちなみに、この歌が詠まれたのは明治の終わりごろ。出てくる「女」は、釧路の芸妓・小奴。石川啄木「一握の砂」にある歌で、何首かこの「女」が詠まれています。ちなみに啄木はこの時、妻子ありの既婚者。単身赴任中に小奴と深い仲に...。

えっ、啄木が?。あの抒情詩人の?。そうなんです。

啄木といえば

働けど働けど猶(なお)わが生活(くらし)楽にならざりぢっと手を見る

や

東海の小島の磯の白砂にわれ泣きぬれて蟹とたはむる

など、教科書にも作品は採りあげられ、純情な少年少女はかつて胸に沁みたはず。それが片方で、芸妓・小奴ちゃんとの、のろけ歌もけっこう詠んでいるし。でも歌を読む限り、小奴ちゃんの方が上手だったりして。年齢は啄木より四歳下だったそうですが。

男と女はさておき。日常を抒情のオブラートでくるみながら、ストレートな言葉で詠む短歌の手法。現代なら、俵万智さんと通じるものを感じます。啄木が生きたのは、書き言葉を話し言葉に近づける、言文一致に苦労した時代。この詠み方は、斬新だっただろうなあ。

さて、話を戻し、男が女(という幻想)を描いた短歌や詩は数知れずですが、わたしが最初に思い浮かべるのは、大岡信さんの「春のために」という詩です。

春のために

砂浜にまどろむ春を掘りおこし

おまえはそれで髪を飾る おまえは笑う

波紋のように空に散る笑いの泡立ち

海は静かに草色の陽を温めている

(以下略)

<春>という季節が、砂浜で掘り起こされるモノ・宝物になっています。しかも「おまえ」は、掘り起こした<春>で髪を飾り、あどけない少女のように笑うのです。

海は静かに の4行目で、一気に光景が広がります。普通なら太陽は、赤く海を染めて温めるのですが、ここではイメージが逆転。海のたゆたいが、映り込んだ太陽を温めているのです。しかも「草色の陽」。

この4行は「いいなあ、斬新だなあ」と思う、好きな詩句です。啄木がドロドロした大人の世界なら、こちらはファンタジーに近いかな。「おまえ」はどんな顔と身体を持った女性なのだろう。きっと白いワンピースで....などと思い浮かべるあたりが、わたしのイメージの平凡さというか貧困さです。

大岡さんは詩人としてより、朝日新聞1面に長く連載した「折々のうた」の筆者として知られているかもしれません。このブログで以前紹介しましたが、「日本語の世界11 詩の日本語」(中央公論社)を担当するなど多くの論考、詩論も書いています。芥川賞作家、大岡怜(あきら)さんの父。

今年もまた、大型連休の日本は緊急事態宣言下。外出を控え、庭の草むしりにでも精を出すことにします。お陽さまに背中を温めてもらいながら。