昨日の陽気と打って変わって、今日は花冷え。日が暮れてから、夏の花の一鉢を屋内に入れました。この時季、まだ日によっては暖房がありがたい。今満開の桜は、寒いほど日持ちするのでしょうけれど。

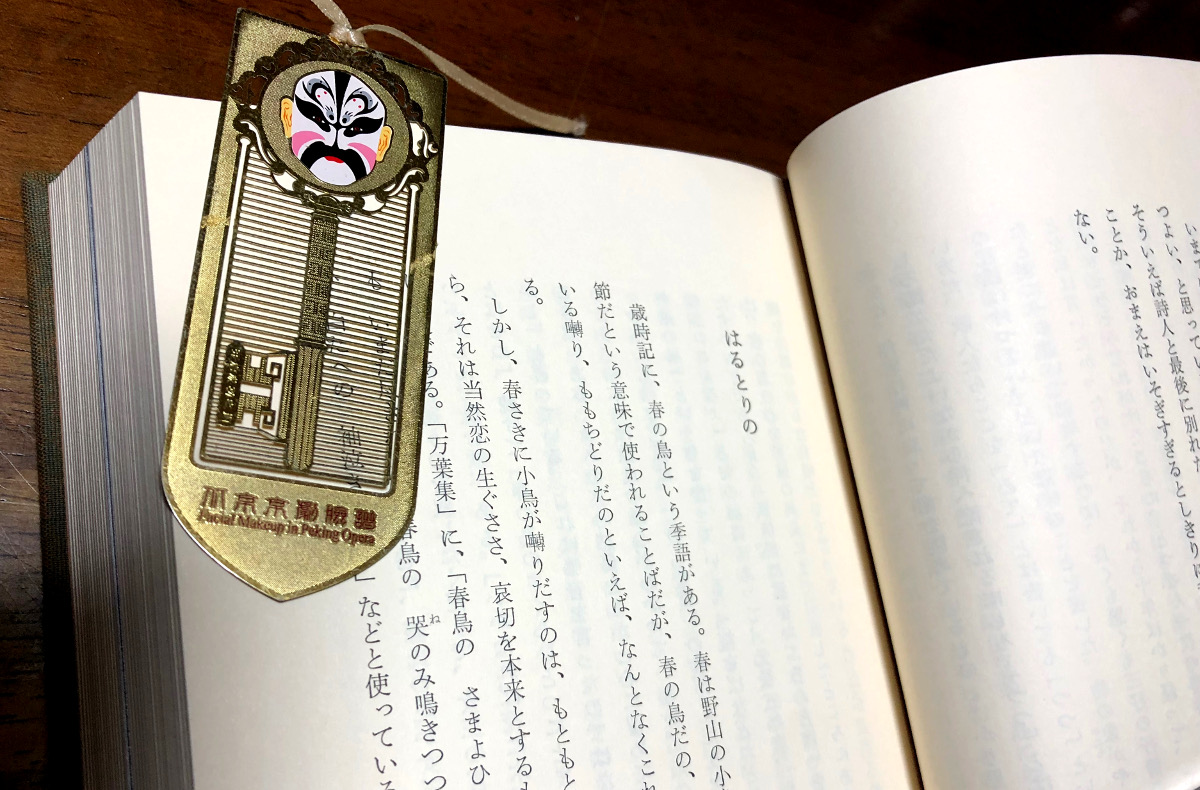

「花づとめ」(安東次男、講談社文芸文庫)は、万葉集から近現代までの短歌、俳句について、博識と深い読みによる解が綴られています。「ひぐらし」から始まり「奈良坂の石仏」「出会い」など、103の短章で構成された1冊。必ずしも最初から通し読みしなくても、手元に置いてふと開いた章の拾い読みも楽しい。

もともとは「季節のうた」のタイトルで読売新聞に連載され、単行本になりましたが、そちらはいま絶版です

写真は安東次男著作集 青土社 昭和51年 絶版 から

安東さんについては先日、このブログで「現代詩を代表する詩人の一人にして、フランス文学の翻訳家。かつ芭蕉や百人一首について書き、俳人でもありました。2002年没」と紹介しました。

個人的な記憶をたどるなら、大学時代のわたしにとって安東次男とは、詩集「六月のみどりの夜は」など、難解ではあるけれど厳しさと清潔な感性を感じさせる戦後詩人。同時に、エリュアールの「愛すなわち詩」という、これ以上はない哀切なフランスの詩集を見事な日本語に移し替えた翻訳家でした。

俳人、そして俳句や短歌の読み手としての仕事は知っていたけれど、実際に触れるようになったのはつい最近のことです。そのことを考えれば、一人の作家との付き合い方というものは、自分が積み重ねた歳月によって(大半は流れて消えただけの無駄な時間だったとしても)変わり続けるのですね。

「囀り」「さえずり」は、春の季語です。鳥は年中鳴いていますが、春先からの繁殖期に声を上げる恋の歌が「囀り」。普段の鳴き声は「地鳴き」と言って、歳時記では区別します。

囀りは鳥の上機嫌が思い浮かぶけれど、本来メス鳥への呼びかけなのだから、歌に「はるとり」が詠み込んであれば、そこに「恋の生ぐささ、哀切」が潜んでいるのだと、安東さんは読み解きます。(「はるとりの」の章から)

ぺーじをめくっていると、短詩は特に、読み手が自らの感性を展開するための<触媒>なのだと感じます。あるいは作曲家と演奏家を思い浮かべます。取り上げられる作品は楽譜、そして自らの(自分だけの)解を展開する批評は、楽譜を自由に鳴り響かせるピアノ演奏。

この本はさながら、古今の詩の心を追いかけた、個性的で得難い演奏家による1枚のアルバムなのでしょう。ここまで書いてふと、昔の個性派ピアニスト、ミケランジェリによるドビュッシーのLPレコードが思い出されました。もちろん印象派の楽曲と、俳句や短歌が別物なのは言うまでもありませんが...。