最初にお断りしておきます。「写実ということの底知れなさ」は、この作品集に寄稿した作家・古井由吉さんの文章のタイトルです。これから書こうとするのはもちろんまったく別物ですが、タイトルを付けるとしたらこれ以上の言葉が見つかりそうにありません。

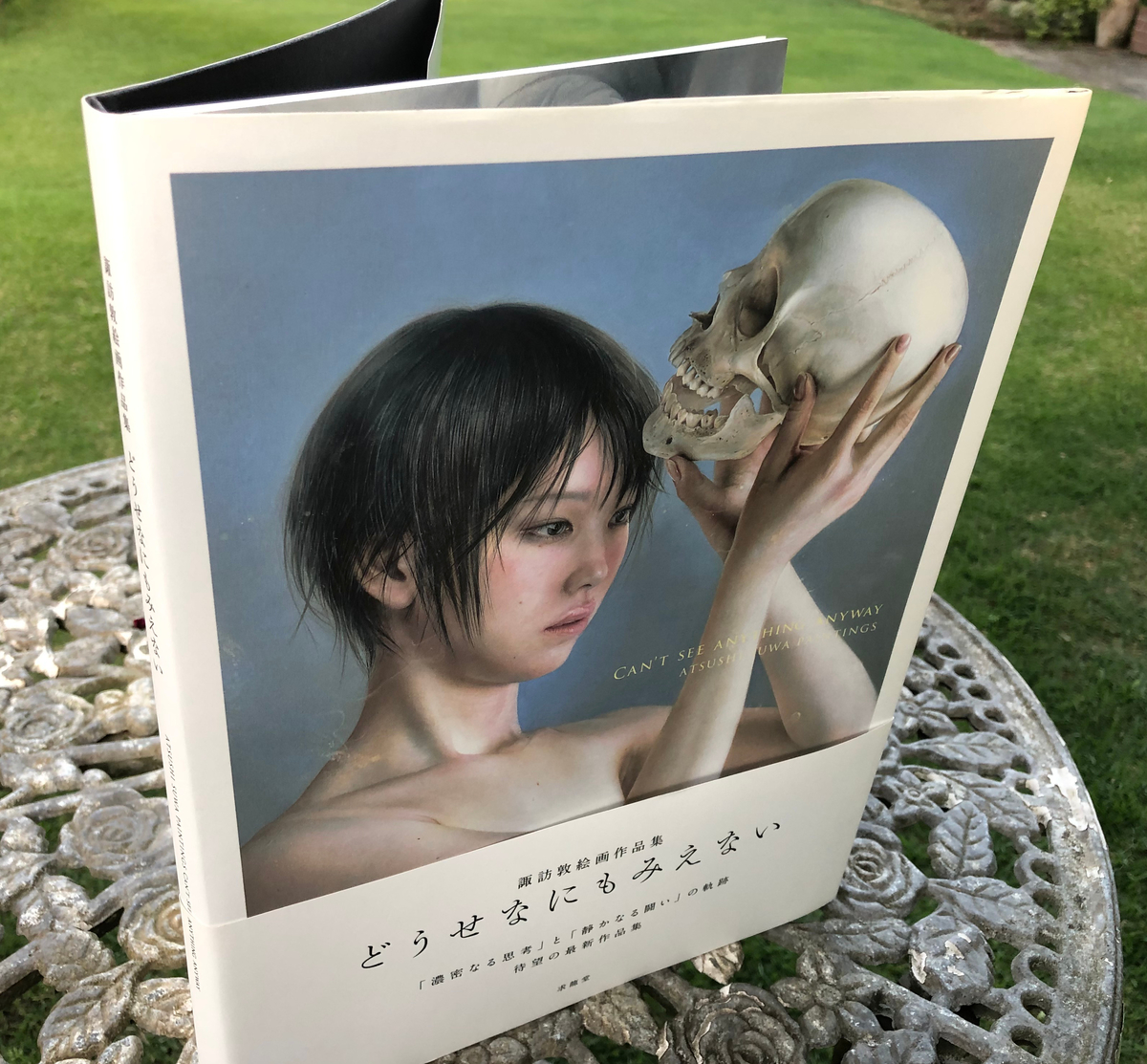

諏訪敦絵画作品集「どうせなにもみえない」(求龍堂、2011年8月初版)。私のもとにあるのは同年9月の2刷ですが、画集が1カ月で増刷すること自体、たいへん珍しいと思います。私は不覚にも諏訪さんという画家を全く知らず、たまたまNHKの夜の番組で取り上げていたのを見て即、アマゾンに注文しました。

事物を突き詰める画家の視線の、なんと研ぎ澄まされていることか。作品集には裸婦、死の床にある父、世界的な舞踏家・大野一雄100歳の「老い」など、完成作だけでなく制作過程や背後の事情もテキスト(日本語と英語)で収められています。このあたり、諏訪敦という画家とこの本に注ぐ編集者の思いも伝わってきます。

文学や美術に接することが好きな私や同世代の連中は、若いころから具象・写実を否定して、感性を作ってきた傾向があると思います。日本の美術シーンで言えば「日展」イコール写実、ダサい、みたいな。

ところが諏訪さんのような作家は、写実に対する私の感性を見事に打ち砕いてくれます。「頭の固い年寄りのみなさん、無理して抽象とか小難しい袋小路にはまって、出て来れないのかな」と、言われたような。そして「実は写実にこそ、まだだれも見たことがない先があるんですよ」と。

残念ながら私は、諏訪さんの実作を見たことがありません。記したのはあくまで1冊の本を見ての言葉です。しかし

写実にこれほどの底知れなさがあると、考えたこともなかったなあ。